Erneuerbare Energien verschieben internationale Wettbewerbsvorteile

Sonnenreiche Standorte sind bei den Energiekosten in Zukunft immer mehr im Vorteil. Europa muss sich gut überlegen, welche Industrien es in welchen Regionen ausbauen, behalten oder aufgeben will.

In Europa und insbesondere in Deutschland ruft die Industrie nach Subventionen wegen hoher Energiekosten. Schon heute genießt die energieintensive Industrie beträchtliche Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit und der übrigen Wirtschaft. Durch den Übergang zu erneuerbaren Energien werden sich international die Kostenrelationen verschieben: Gegenüber sonnenreichen Standorten ist Europa bei den Energiekosten immer mehr im Nachteil. Das durch Subventionen auszugleichen, käme teuer. Europa muss sich gut überlegen, welche Industrien es in welchen Regionen ausbauen, behalten oder aufgeben will.

Europa war während seines industriellen Aufstiegs mit billiger Kohle gesegnet, Öl kam dann vor allem aus dem Nahen Osten. Später Gas vor allem aus der Sowjetunion. Seit Ende der sechziger Jahre importiert die EU mehr als die Hälfte ihres Energiebedarfs. In Deutschland stieg der Anteil importierter Energie am Gesamtverbrauch von 1960 bis 1979 von 12% auf 50%. Kurz vor dem Ukrainekrieg (2019) kam ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs der EU aus Russland. Insbesondere Deutschland sicherte sich mit dem Bau von Pipelines seit den Siebzigerjahren billiges russisches Erdgas. Damit ist es nun vorbei. Mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung, die sich vor allem auf Elektrizität und dabei vor allem auf Solar- und Windenergie stützt, verschieben sich weltweit die Wettbewerbsvorteile. Das wird unweigerlich Folgen für die internationale Arbeitsteilung haben.

Energieintensive Industrien in Europa

Zu Zeiten vergleichsweise billiger Energie wurde in Europa eine energieintensive, politisch einflussreiche Schwerindustrie aufgebaut. 2021 verbrauchte die Industrie in der EU rund 37 Prozent der Elektrizität und etwa ein Viertel der gesamten Endenergie.

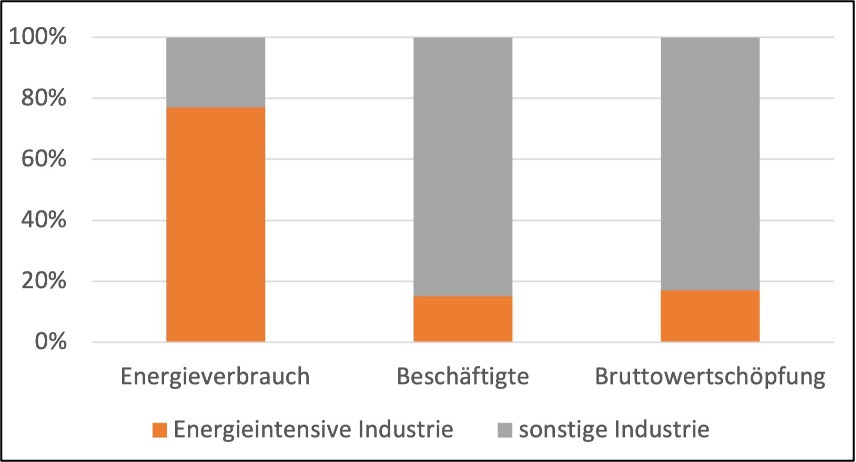

Betrachtet man den industriellen Energieverbrauch in Europa, so sind zwei Aspekte bemerkenswert: Erstens ist Deutschland bei weitem der größte industrielle Energieverbraucher. Zweitens verschlingen wenige Sektoren den größten Teil der Energie, während ihr Anteil an Beschäftigung und Bruttowertschöpfung gering ist.

In Deutschland verbrauchten 2021 die von der Statistik ausgewiesenen „energieintensiven Industriezweige“77 % der gesamten industriell genutzten Energiemenge, trugen hingegen nur etwa 17 % zur Bruttowertschöpfung und 15 % zur Beschäftigung in der Industrie bei.

Dabei ist das eine recht grobe Einteilung: betrachtet man innerhalb dieser Sektoren (Chemie- und Metallindustrie, Kokerei und Mineralölverarbeitung, Glas, Keramik, Papier und Pappe) einzelne Wertschöpfungsstufen, wie z.B. die Grundstoffchemie, dann ist der Unterschied zwischen den Anteilen am Energieverbrauch, an der Bruttowertschöpfung und der Beschäftigung noch eklatanter. Dazu gibt es jedoch kaum öffentlich verfügbare Angaben. Laut einer Untersuchung der EU variiert innerhalb der Basischemikalien der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten in der nächst-feineren Einteilung zwischen 3,7 und 14,3 Prozent.

Energieintensive Industrien in Europa tragen erstaunlich wenig zu Beschäftigung und Wertschöpfung bei

Typischerweise sind die ersten Verarbeitungsschritte von Rohstoffen besonders energieintensiv: von Eisenerz zu Roheisen, von Erdöl/Erdgas zu Basischemikalien, von Holz zu Holzstoff, vom Quarzsand zur Glasschmelze, vom Bauxit zum Aluminium. Dabei entstehen Standard-Zwischenprodukte (Roheisen, Rohaluminium, Basischemikalien), die oft mit weniger Aufwand zu transportieren sind als die Ausgangsstoffe, und international gehandelt werden. Da stellt sich in der neuen Situation die Frage, in welchen Bereichen es sinnvoll wäre, energieintensive Produktionen, die ohnehin relativ wenig Beschäftigung und Wertschöpfung bringen, in Regionen zu verlagern, wo die Energiekosten niedriger sind. Dafür ist es hilfreich, zunächst genauer abzuschätzen, wie sich die Relationen der Energiekosten entwickeln werden. Das ist nicht einfach, denn vielfältige Steuern, Subventionen und unhaltbare, interessengeleitete Behauptungen sorgen oft für Verwirrung.

Solarstrom wird die zukünftigen Energiesysteme dominieren

In meinem letzten Spotlight hatte ich dargelegt, warum Photovoltaik (PV) auf die Dauer alle anderen Energieerzeugungstechnologien überholen wird. Lange wurde die Photovoltaik unterschätzt und in einflussreichen Modellierungen des Welt-Energiesystems, wie denen der Internationalen Energie-Agentur IEA und des IPCC, auf denen die Beratungen der Welt-Klima-Konferenzen aufbauen, werden sie es immer noch.

2022 publizierte ein Forscher-Netzwerk aus 16 Universitäten in 9 Ländern nach mehreren Revisionen eine umfangreiche Geschichte der Modellierung von Energiesystemen, vor allem der Szenarien mit 100% Erneuerbaren. Darin wird dargelegt, wie stark der globale Photovoltaik-Anteil in den stundengenau kostenoptimierten Modellrechnungen für 2050 angestiegen ist: in den letzten Optimierungen liegt er bei 70 bis 80 Prozent der Stromproduktion, die den allergrößten Teil der Energie bereitstellt. Die Gründe für immer höhere PV-Anteile sind schneller als erwartet sinkende Kosten: sowohl für die PV-Anlagen als auch für die Integration der fluktuierenden Erzeugung. Letztere profitiert von billigeren Batterien, billigeren Elektrolyseuren, besseren Möglichkeiten der Nachfragesteuerung sowie der einfacheren Kopplung zwischen den heute weitgehend getrennten Sektoren Elektrizität, Wärme und Transport. Szenarien mit niedrigeren PV-Anteilen, wie die der IEA, kommen nicht nur wegen veralteter Kostenschätzungen zu einem anderen Mix und zu höheren Gesamtkosten, sondern oft auch deswegen, weil – angeblich für eine größere Diversifizierung – hohe Quoten veralteter Energiequellen vorgegeben werden.

Stark sinkende Kosten für Photovoltaik, Batterien und Leistungselektronik verändern die Modellrechnungen: PV wird zur global dominierenden Energiequelle

Mit immer höheren PV-Anteilen sinken auch die Gesamtkosten der künftigen Energieversorgung. Bis vor kurzem ging man noch davon aus, dass eine klimafreundliche Umgestaltung des Energiesystems Geld kostet. Jetzt zeigt sich, dass sie kostenneutral ist, wenn nicht sogar Geld einspart – allerdings nicht überall gleichviel.

Flexible Vernetzung wird zur Überlebensfrage

Das Energiesystem zu verstehen und grundlegende Optionen zu beurteilen, ist schwieriger geworden. Es geht nicht mehr um relativ einfache, separate Versorgungssysteme und Lieferketten: Erdöl für das Auto, Gas für die Heizung, Kohle und Atom für den Strom. Die künftige Versorgung wird vor allem auf Strom basieren, der zeitlich schwankend aus Sonnenstrahlung und Wind gewonnen wird und nur mit einigem Aufwand gespeichert werden kann. Dafür brauchen wir vielfach vernetzte Systeme, die flexibel auf Schwankungen in Produktion und Verbrauch reagieren können. Neue Technologien der Energieumwandlung und Informationsverarbeitung erlauben es, die klassischen Sektoren Strom, Wärme und Transport miteinander zu koppeln und sehr viel mehr Entscheider, Produzenten und Verbraucher, am flexiblen Management des vernetzten Energiesystems zu beteiligen.

Die neuen Technologien bieten gute Chancen, mit den Herausforderungen der Klimakrise klarzukommen – aber dafür müssen wir lernen, in flexiblen, vernetzten Systemen zu denken

Im Detail ist die Komplexität des Energiesystems nur mit aufwändigen Rechenmodellen zu erfassen, in die Tausende von Annahmen und Messgrößen eingehen. Das versuchen Verteidiger der alten Energiewirtschaft oder Interessenvertreter einzelner Technologien für ihre Zwecke zu nutzen: Sie präsentieren undurchsichtige Berechnungen mit fragwürdigen Voraussetzungen. Oder versprechen die Rückkehr zur alten Übersichtlichkeit mit scheinbaren Patentlösungen (Atomkraft! Wasserstoff! Fusion!). Von dieser Komplexität sollte man sich nicht schrecken lassen. Mit einigen grundlegenden Überlegungen lässt sich das Ineinandergreifen verschiedener Neuerungen so verstehen, dass wesentliche Konsequenzen deutlich werden. In der Folge versuche ich, Schritt für Schritt zu zeigen, wie einerseits zunehmende Vernetzung die Kosten senken und die Handlungsmöglichkeiten erweitern kann, und wie andererseits die neuen Technologien für eine weltweite Verschiebung der Wettbewerbsbedingungen sorgen

Erhebliche geographische Kostenunterschiede beim Solarstrom

Wie wirkt sich die künftige Dominanz des Solarstroms als Energiequelle auf die künftigen Energiepreise in verschiedenen Ländern aus? Versuchen wir – als Gedankenexperiment – zunächst abzuschätzen, wieviel teurer eine reine Solarstromversorgung einer großen Industrieanlage in Deutschland gegenüber sonnenreichen Ländern wäre.

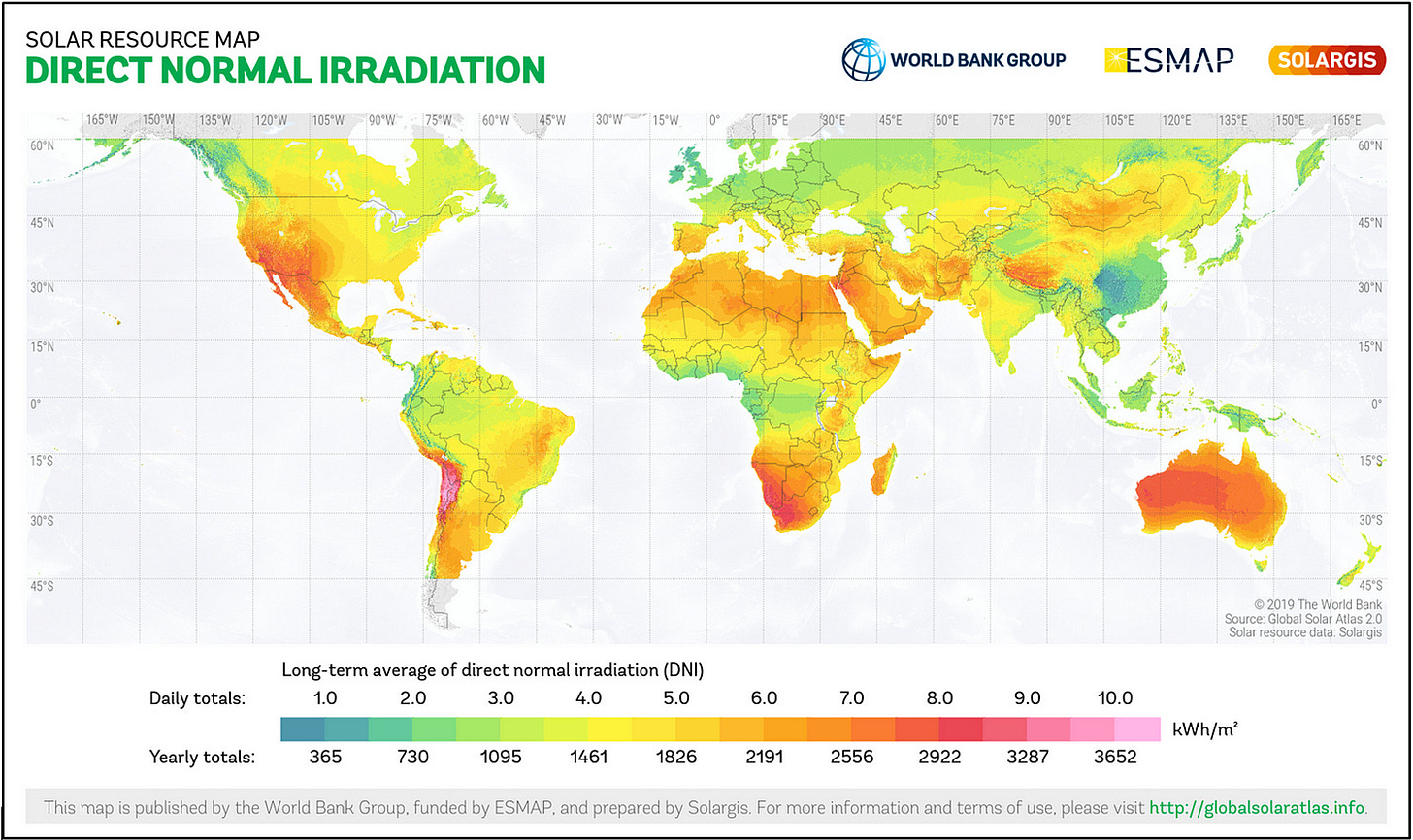

Der offensichtlichste Faktor ist, dass in der Nähe des Äquators die Sonne intensiver scheint. Die Weltkarte der solaren Einstrahlung zeigt aber, dass nicht nur die Breitengrade entscheidend sind. Luftfeuchtigkeit, Wolken und Luftverschmutzung können die effektiv ankommende Strahlung in erheblichem Ausmaß reduzieren.

Die jährliche Gesamtstrahlung ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) doppelt so hoch wie in Deutschland. Der Stromertrag beträgt allerdings nur das 1,7-fache, vor allem weil die Module stärker verschmutzen und die Leistung der PV-Zellen bei hohen Temperaturen abnimmt. Mit abnehmender Temperaturempfindlichkeit und Fortschritten bei Reinigung, Nachführung und Netzeinbindung wird der Vorteil südlicher Standorte in Zukunft aber weiter zunehmen.

Der Tag/Nacht-Rhythmus ist in allen Klimazonen ähnlich. Er kann mit Speichern ausgeglichen werden, was zusätzliche Kosten verursacht, aber kaum Einfluss auf die Wettbewerbsverhältnisse hat. Bedeutsam aber sind die unterschiedlichen saisonalen Schwankungen: je näher am Äquator, desto weniger sind sie ausgeprägt. Dieser Faktor wird oft unterschätzt. Das trifft insbesondere energieintensive Industrien in nördlichen Breitengraden, die kapitalintensive Anlagen nicht einfach monatelang abschalten können und deshalb auf Strom im Winter angewiesen sind, auch wenn er teurer ist.

Würde man ein großes Chemiewerk vollständig aus einem eigenen Photovoltaikkraftwerk in Kombination mit Nachtspeichern versorgen (was natürlich, siehe unten, niemand in dieser reinen Form tun würde) und das Kraftwerk so auslegen, dass es auch im Winter eine durchgehende Produktion der Fabrik gewährleisten könnte, dann müsste es in Deutschland nicht nur 1,7-mal so groß sein wie in den VAE (wegen der geringeren durchschnittlichen Sonnenstrahlung), sondern 4,2-mal so groß (wegen der viel geringeren Einstrahlung im dunkelsten Monat).

Nun könnte man versuchen, den Saisonunterschied in nördlichen Breiten auszugleichen, indem man den lokal erzeugten Strom über viele Monate speichert. Dazu bietet sich heute nur die Speicherung in Form von Wasserstoff in Salzkavernen an.

Bei der Saisonspeicherung mit Wasserstoff wird der Strom dazu verwendet, in Elektrolyseuren sauberes Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten (Energieeffizienz 67%), dann muss der Wasserstoff in Salzkavernen unter hohem Druck gespeichert werden (Effizienz 93%) um dann wiederum in schlecht ausgelasteten Generatoren (Effizienz 58%) zurück in Strom verwandelt zu werden. Vom Strom, der im Sommer in Form von Wasserstoff eingespeichert wird, sind demnach nur 36% im Winter nutzbar. Und das bei recht optimistischen Effizienzannahmen für das Jahr 2030. Wegen dieser geringen Effizienz der saisonalen Speicherung liegt in Deutschland der durchgängig nutzbare solare Stromertrag 20 Prozent niedriger als der durchschnittliche. Die Folge: auch mit Wasserstoff-Saison-Speichern bräuchte eine rein solar versorgte, kontinuierlich laufende Produktionsanlage in Deutschland ein 1,9-fach größeres PV-Kraftwerk als in den VAE (ohne Saison-Speicher).

Diese Abschätzung der Effizienz ist recht verlässlich. Für die Berechnung der Stromkosten müsste zudem die Kostenentwicklung der erforderlichen Anlagen geschätzt werden. Dabei schlägt im Norden der hohe technische Aufwand für die Saisonspeicherung mit Wasserstoff zu Buche. Andererseits kann man die Finanzierungskosten in verschiedenen Ländern unterschiedlich hoch ansetzen. Für ein breites Spektrum von Annahmen ergibt sich: Die Kosten für kontinuierlichen Solarstrom aus einem netzunabhängigen System in Deutschland lägen mehr als doppelt so hoch wie in den VAE, in Spanien oder der Türkei.

Kombination mit Windstrom bringt gleichmäßigere Versorgung und dadurch niedrigere Kosten

Deutlich weniger saisonabhängig als die Solareinstrahlung ist aber die Windenergie, und von der gibt es in Zentral- und Nordeuropa reichlich. Sowohl bei Offshore-Windstrom als auch bei Onshore-Windstrom ist also auf den ersten Blick mit wesentlich geringerem Aufwand für den Ausgleich zu rechnen als bei der Photovoltaik. Weil aber Wind wesentlich schlechter vorhersagbar ist als die Sonnenstrahlung, lässt sich der Speicheraufwand nur unter Berücksichtigung langjähriger Wetterdaten abschätzen. Von großer Bedeutung ist, dass Sonne und Wind sich in den meisten Regionen im Allgemeinen gut ergänzen: Wenn die Sonne nicht scheint, bläst der Wind umso stärker, sowohl im Tages- als auch im Jahresverlauf. Deshalb setzen alle Rechenmodelle für eine vollständig erneuerbare Versorgung bei der Optimierung des Energiesystems auf einen (regional unterschiedlichen) Mix aus Photovoltaik, Offshore- und Onshore-Windenergie. Trotz wesentlich höherer Kosten – laut einer Abschätzung des Fraunhofer ISE wird Offshore-Windstrom in Deutschland 2030 dreimal so viel kosten wie Solar-Strom – kann die Komplementarität des Windstroms die Gesamtkosten deutlich senken.

Eine kontinuierliche Industriestromversorgung aus eigenen Kraftwerken käme 2050 in Zentraleuropa 75% teurer als in den Arabischen Emiraten, 55% teurer als in Südspanien. Wasserstoff würde zwei bzw. eine Drittel mehr kosten.

Es gibt nicht viele Studien zu den künftigen Kosten einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung eines isolierten Industriekomplexes mit erneuerbarer Energie. Die überzeugendsten Zahlen, die ich finden konnte, stammen aus einer 2020 veröffentlichten Studie der finnischen Lappeenranta University of Technology (LUT), die das anerkannteste Rechenmodell für Energiezukünfte entwickelt hat. Für ein feinmaschiges Gitter von Standorten auf allen Kontinenten wurde die Versorgung mit einer Kombination von Photovoltaik, Windenergie an Land und Speichertechnologien optimiert (andere Studien zeigen, dass die Hinzunahme von Offshore-Wind die Ergebnisse nur marginal verändert hätte). Aus den so berechneten Weltkarten (s. Abb.) ergibt sich: 2050 werden die Kosten einer kontinuierlichen Stromversorgung in Zentraleuropa (im Inland, nicht an den Küsten) etwa 75 Prozent höher liegen als in den VAE und etwa 55 Prozent höher als in Südspanien.

Bei einer Dauer-Versorgung der Industrie mit Wasserstoff (z.B. für die Stahlherstellung) sind die Differenzen zwischen verschiedenen Standorten etwas kleiner, weil die Rückverstromung des Wasserstoffs aus den Speichern entfällt: 2050 dürfte eine kontinuierliche Versorgung mit Wasserstoff in Zentraleuropa rund zwei Drittel mehr kosten als in den VAE und ein Drittel mehr als in Südspanien. Auf die Kilowattstunde bezogen, ist Wasserstoff etwas teurer als Strom.

Industrienahe Studien kommen zu anderen Ergebnissen. So hat z.B die Consulting-Abteilung des Instituts der deutschen Wirtschaft kürzlich behauptet, dass eine kontinuierliche Stromversorgung (“Grundlastprodukt“) 2045 aus Offshore-Windstrom in Deutschland (nur) 30% mehr kosten würde als aus Photovoltaik in den VAE, und daraus Forderungen nach einer Strompreissubvention abgeleitet. Photovoltaik wurde nicht untersucht. Sowohl die Wahl der Technologien als auch die Kostenannahmen können nicht überzeugen: Gegenüber den tatsächlichen Kosten 2021 wurde angenommen, dass die Investitionskosten für PV bis 2030 nur um 26% sinken, für Offshore-Wind aber um 40%. Auch für 2030 bis 2045 wurden für die PV deutlich langsamer sinkende Kosten angesetzt als für Offshore-Wind. Das widerspricht unabhängigen Studien (und den Darlegungen im letzten Spotlight). Zudem wurde bei der PV in den VAE keine Nachführung angenommen, was dort entscheidend ist. Der Hintergrund: Die Großindustrie hat sich jahrelang intensiv für die Offshore-Windenergie eingesetzt und dafür vielfältige öffentliche Investitionen mobilisiert. Eine Weile entstand der Eindruck, als ob Offshore-Windkraft ohne Subventionen zu realisieren wäre – das ist angesichts gestiegener Materialkosten allerdings vorbei. Bei den unfairen Vergleichsrechnungen wird vor allem ein gewichtiger Kostenanteil nicht berücksichtigt: In der EU ist die aufwändige Offshore-Netzanbindung Teil des Übertragungsnetzes und wird über die Netzentgelte von den Stromkunden bezahlt. Auf die installierte Leistung bezogen, sind diese Kosten mit über 1000€/kW höher als die Investitionskosten von Freiflächen-PV-Anlagen.

Bis hierher haben wir – in den ersten Schritten unserer Optimierung – isolierte Systeme betrachtet, in denen große Industrieanlagen kontinuierlich aus eigenen Kraftwerken und Speichern versorgt werden. In der oben angeführten Studie der LUT wurde gezeigt, dass das Zulassen geringer Leistungsschwankungen (was auch bei energieintensiven Industrien meist möglich ist) die Kosten der Stromversorgung deutlich senken kann: 9% weniger Vollaststunden bringen in Deutschland 10% niedrigere Stromkosten (in den VAE 12%). Die Wettbewerbsfähigkeit eines Standortes in Zentraleuropa würde dadurch nicht besser. Aber die Berechnung zeigt, dass die Kosten deutlich gesenkt werden können, indem die Industrieanlage mit Stromverbrauchern kombiniert wird, die ein Lastprofil haben, das dem variablen Angebot besser angepasst ist.

Netzintegration kann die Kosten einer kontinuierlichen Industriestromversorgung weiter senken

Aus diesem Grund ist zur Abschätzung der Kostenentwicklung eine Simulation des gesamten Energiesystems aussagekräftiger. Im Dezember hat die LUT auf der Basis ihres Modells eine Studie mit Transformationsszenarien für das europäische Energiesystem vorgelegt. Die umfangreichen Optimierungsrechnungen ergeben im moderaten Szenario (vollständige Dekarbonisierung bis 2050) für ganz Europa, dass es vorteilhaft ist, den weitaus überwiegenden Teil des Stroms (der dann fast sämtliche Energie liefern soll) mithilfe von Photovoltaik zu erzeugen (gut 60%). Auf Wind entfallen 33%, davon ein Drittel offshore. Auch in Deutschland soll 2050 weit mehr als die Hälfte des Stroms solar erzeugt werden (siehe Abb.).

Die fluktuierende Stromerzeugung aus Sonne und Wind wird vor allem dadurch kompensiert, dass ein gutes Drittel des Stroms für flexibel einsetzbare Elektrolyse verwendet wird. Der entstehende Wasserstoff wird größtenteils für die Herstellung von synthetischen Treibstoffen eingesetzt. Eine Rückverstromung erfolgt nicht.

Strom- und Wärmekosten werden in Europa deutlich sinken – aber langsamer als in sonnenreichen Regionen.

Beeindruckend ist die resultierende Kostenentwicklung. Im Vergleich zu 2020 (also noch deutlich vor dem Ukrainekrieg) sinken demnach die Stromkosten in Europa bis 2050 um 55% Prozent. Die Wärmekosten sinken um 27%. Für die Industrie wären das bedeutende Kostensenkungen. Die Kosten des gesamten europäische Energiesystems sinken allerdings nur um 8%, weil die Energiekosten im Transportsektor im Gegensatz zu Strom- und Wärmekosten steigen.

Angesichts der hohen Kosten der in diesen Szenarien reichlich eingesetzten synthetischen Treibstoffe ist das kein Wunder. Ob der angenommene Technologiemix auf der Verbrauchsseite noch realistisch ist, wäre allerdings zu prüfen – aus heutiger Sicht würde ich annehmen, dass vor allem der Straßenverkehr deutlich schneller elektrifiziert und damit billiger wird. Im interkontinentalen See- und Luftverkehr dürften allerdings die Energiekosten zunächst deutlich ansteigen. Das kann im Containerverkehr durchaus zu einer Verdoppelung der interkontinentalen Transportkosten führen und den interkontinentalen Handel bremsen.

Deutlich steigende Energiekosten in der Schiff- und Luftfahrt könnten den interkontinentalen Handel bremsen

Anstatt für synthetische Treibstoffe könnte der erzeugte Wasserstoff stofflich in der Chemie- und Stahlbranche eingesetzt werden – dieser Bedarf wurde in der Studie nicht berücksichtigt. Der Ansatz, Schwankungen der Stromerzeugung mit der Wasserstofferzeugung für nicht-energetische Nutzung zu kompensieren scheint richtig: auch andere Studien kommen zum Schluss, dass die variable Produktion von Wasserstoff für stoffliche Zwecke sinnvoll ist und das System stabilisieren kann.

Weniger ausgefeilte, auf Deutschland fokussierte Modelle kommen auf geringere PV-Anteile: DIW 2021: 25%, Fraunhofer-ISE 2021: 32%, Energy Watch Group 2021 : 39%. Die Unterschiede sind vor allem auf verschiedene Verbrauchsannahmen, Kostenannahmen und nationale Abgrenzungen zurückzuführen, aber weisen alle in die gleiche Richtung.

Wir können also davon ausgehen, dass die künftigen Kosten einer erneuerbaren Strom- und Wärmeversorgung für Industriebetriebe in Deutschland deutlich niedriger liegen werden als heute.

Eine Netzintegration der Industriestromversorgung verschiebt wegen größerer Flexibilität den Technologiemix weiter in Richtung Photovoltaik. Die Wettbewerbssituation Zentraleuropas im Vergleich zu sonnenreichen Regionen dürfte sich dadurch eher verschlechtern.

Wasserstoffimporte würden Kostennachteile verschärfen

Um Wasserstoff ist seit einigen Jahren ein Hype im Gang, der vor allem von der Gasindustrie befördert wird. In der Literatur finden sich ganz unterschiedliche Kostenangaben, die nicht leicht zu überprüfen sind. Viele Studien sind intransparent, rechnen teilweise Subventionen ein und konkrete Erfahrungswerte zu Handling und Transport von Wasserstoff sind schwer zu bekommen, da Wasserstoff bisher vor allem innerhalb großer Industriekomplexe aus Erdgas produziert und nur über kurze Strecken transportiert wurde.

Für Transport und Handling hat Wasserstoff wesentlich ungünstigere Eigenschaften als Erdgas: Der Energiegehalt eines bestimmten Volumens beträgt nur ein Drittel. Die Moleküle sind achtmal leichter und wesentlich kleiner. Sie machen Stahl brüchig und brauchen besonders dichte Materialien zur Abdichtung. Rohre und Pumpen müssen daher für Wasserstoff wesentlich größer ausgelegt werden und erfordern andere Materialien. Weil der Siedepunkt bei minus 252 Grad liegt (Erdgas: -162°C) sind Verflüssigung und Aufbewahrung von flüssigem Wasserstoff wesentlich aufwändiger als von flüssigem Erdgas (LNG). Der oft diskutierte Transport in Form von flüssigem Ammoniak (Siedepunkt -33°C) bringt hohe Umwandlungsverluste mit sich und erfordert wegen seiner Giftigkeit hohe Sicherheitsvorkehrungen.

Trotzdem waren die Wasserstoff-Lobbyisten sehr erfolgreich. Die nationalen und europäischen Strategiepapiere sehen riesige Wasserstoff-Mengen vor. In Fachkreisen ist die Begeisterung aber schon am Abflauen. Die jüngste Studie des weltweiten Industrieverbands Hydrogen Council von November 2023 hat die erwarteten Wasserstoff-Kosten gegenüber der vorangehenden Studie ein Jahr zuvor um 30 bis 65 Prozent höher angesetzt. Dass Wasserstoff in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, ist trotzdem nicht zu bezweifeln. Allein schon für die Chemieindustrie.

Die deutsche Nationale Wasserstoff-Strategie (Stand 2023) geht bis 2030 von einem jährlichen Bedarf von 90 bis 130 TWh (2,3 bis 3,3 Millionen Tonnen) Wasserstoff aus, von denen 50 bis 70 Prozent importiert werden sollen. Dafür werden jetzt mit Staatsgarantien riesige LNG-Terminals gebaut, die „wasserstoff-ready“ sein sollen – was angesichts der Unsicherheiten bezüglich Bedarf und Technologien und ganz erheblichen Mehrkosten kein privater Investor finanzieren würde.

Da stellt sich grundsätzlich die Frage, wie teuer der Import käme. Die erwähnte Studie des Hydrogen Council schwärmt vom internationalen Handel aber erwähnt keine Transportkosten. Die IEA hat in ihrer Global Hydrogen Review 2023 den Import von Wasserstoff mit lokaler Wasserstoff-Produktion in Nordwest-Europa verglichen: Für 2030 rechnet sie in NW-Europa mit Produktionskosten von gut 3,1 Dollar pro Kilogramm Wasserstoff, in Nordafrika mit 21% weniger. Mit Pipelines transportiert, wäre nach dem Modell der IEA nordafrikanischer Wasserstoff 6% billiger als lokal in NW-Europa produzierter, in der Form von Ammoniak verschifft wäre er 50%, als flüssiger Wasserstoff 63% teurer. Lateinamerikanischer Wasserstoff wäre in der Produktion 33% günstiger, würde aber inklusive Transport zwischen 37% (Ammoniak) und 72% (flüssiger Wasserstoff) mehr kosten. Die Berechnungen der IEA sind intransparent.

Eine ungleich detailliertere und durch umfangreiche Literaturanalysen unterlegte Analyse der LUT, ebenfalls von 2023, hat den Wasserstoff-Import aus Marokko und Chile nach Deutschland untersucht. Sie kommt zum Schluss, dass grüner Wasserstoff aus Marokko 2030 rund 80 Prozent teurer kommt als die lokale Produktion, 2050 immer noch 40 bis 50 Prozent teurer bleibt und damit unattraktiv ist. Mit Mehrkosten von etwas unter 50% in 2030 und etwas über 50% in 2050 sieht es für Wasserstoff aus Chile nicht besser aus. Gelänge es, so die LUT-Analyse, existierende Pipelines für Wasserstoff umzurüsten, sei es nicht ausgeschlossen, dass sich Importe aus Marokko rechnen – das müssten weitere Studien ergeben.

Die Unterschiede zur IEA ergeben sich daraus, dass die LUT die Produktionskosten von H2 deutlich niedriger und die Pipeline-Transportkosten (bei Kapitalkosten von 7%, für 2030) viermal so hoch ansetzt wie die IEA. Andere unabhängige Publikationen lassen ebenfalls darauf schließen, dass die IEA die Pipeline-Kosten massiv unterschätzt. Eine ausführliche Studie der IRENA (International Renewable Energy Agency) rechnet mit ähnlichen Transportkosten für neue Pipelines wie die LUT, hält es aber für durchaus möglich, dass bestehende Gas-Pipelines aus Nordafrika in ausreichender Kapazität umgerüstet werden könnten.

Tatsächlich hängen die Transportkosten stark vom Rohrdurchmesser und den Kapitalkosten ab, sowie von der Frage, wie gut sich existierende Gasleitungen auf Wasserstoff umrüsten lassen, womit es kaum Erfahrungen gibt – viel Spielraum für Spekulationen.

Die Interessen hinter einem starken internationalen Wasserstoff-Handel sind massiv: Nicht nur die Gasindustrie hofft auf ein Nachfolge-Geschäft, wenn es mit dem Erdgas zu Ende geht. Auch die Schifffahrtsindustrie macht Druck: 2018 machten fossile Brennstoffe und flüssige Chemikalien vierzig Prozent der weltweiten Seetransporte aus – der Verlust dieser Märkte würde schmerzen. Kein Wunder, dass die interessierte Industrie kaum Kostenangaben macht und auf öffentliche Unterstützung drängt.

Wasserstoff-Importe werden teurer bleiben als lokal erzeugter Wasserstoff. Sie sind kein geeignetes Mittel, um die Energiekosten-Nachteile der Industrie in Zentraleuropa auszugleichen.

Betrachtet man anstatt der Kosten für importierten Wasserstoff die Kosten für daraus erzeugten Strom, dann werden manche Wasserstoff-Träume vollständig unglaubwürdig: Verglichen mit den von der LUT errechneten Stromkosten von durchschnittlich knapp 4 ct/kWh für 2050, käme aus importiertem marokkanischem Wasserstoff erzeugter Strom mit über 30 ct/kWh nur für seltene Spitzenbelastungen in Frage. Aus Chile importierten Ammoniak direkt zu verfeuern, käme etwas billiger.

Dass die deutsche Regierung im Rahmen der Kraftwerksstrategie jetzt 10 GW „H2-ready Gaskraftwerke“ ausschreiben will, die „zwischen 2035 und 2040 vollständig auf Wasserstoff umstellen sollen“ weckt falsche Hoffnungen. Wie wir oben gesehen haben macht die Rückverstromung von grünem Wasserstoff im integrierten System keinen Sinn — trotzdem heißt es im Zwischenbericht der deutschen Systementwicklungsstrategie: „Ebenso könnte frühzeitig Wasserstoff Erdgas im Stromsektor ersetzen“.

Was allerdings attraktiv werden könnte, ist der Import von H2-to-X Produkten, wie Ammoniak, Methanol und e-Kerosin für den Transportsektor und stoffliche Verwendung. Das würde tatsächlich eine Verlagerung der ersten Verarbeitungsstufen in sonnenreiche Regionen bedeuten.

Wir können also festhalten: importierter Wasserstoff käme in Deutschland auch bei optimistischen Annahmen so teuer wie lokal produzierter. Wasserstoff-Importe sind daher kein geeignetes Mittel, um die Energiekosten-Nachteile der Industrie in Zentraleuropa auszugleichen.

Damit können wir das Fazit aus allen vorangehenden Betrachtungen ziehen: Die Energiekosten für Industrieanwendungen in Zentraleuropa werden mittel- und langfristig um wesentlich mehr als die Hälfte höher liegen als die Energiekosten in von der Sonne begünstigten Regionen. Schon gegenüber dem südlichen Rand der EU werden die Mehrkosten beim Strom über 50% betragen.

Die realen Energiekosten der Industrie in Zentraleuropa werden mittel- und langfristig um wesentlich mehr als die Hälfte höher liegen als in sonnenreichen Regionen

Das ist für Wirtschaft und Politik eine wichtige und folgenreiche Konsequenz aus dem klimanotwendigen Abschied von fossilen Energien und absehbaren technischen Entwicklungen. Sie stellt Industriestrukturen und Machtverhältnisse in Frage. Der Öffentlichkeit ist das kaum bewusst.

Energieintensive Industrien: Verlagerungen sind im Interesse des Wirtschaftsstandorts Europa unerlässlich

Der künftige Kostennachteil mitteleuropäischer Standorte gegenüber Regionen mit niedrigen Energiekosten – zu denen auch Standorte in Spanien, Griechenland und Süditalien gehören – kann für manche Produkte erheblich sein. Immer stärker werden insbesondere in Deutschland Forderung laut, mit Vergünstigungen für Industriestrom Produktionsverlagerungen aufzuhalten. Das wäre ein Fass ohne Boden. Deutschlands Wirtschaftsminister Habeck hat einen „Brückenstrompreis“ vorgeschlagen, bis günstige erneuerbare Energien für einen sinkenden Strompreis sorgen. Das ist Augenwischerei, denn mit einer guten Energiepolitik wird der Strompreis zwar sinken, aber anderswo schneller als in Zentraleuropa.

Die energieintensiven Betriebe werden schon heute von allen anderen Stromverbrauchern subventioniert – von Privatleuten, kleinen und mittleren Unternehmen und der übrigen Industrie. Obwohl die offiziellen Energie-Großhandelspreise an der Börse bestimmt werden, schließen die Stromversorger mit den großen Unternehmen intransparente langfristige Verträge. Für Netzkosten und weitere Abgaben ist die Politik zuständig, die energieintensive Industrien bewusst bevorzugt behandelt. Dazu kommen – nicht erst seit der letzten Energiekrise – gezielte Subventionen aus verschiedenen Gründen. So gibt es in Deutschland eine erstaunliche Spannweite von Industriestrompreisen: Eine Befragung großer energieintensiver Unternehmen ergab 2018 Unterschiede bis zum Faktor drei.

Die gegenwärtige Industriestruktur mit Subventionen zu verewigen, wäre extrem kostspielig, zumal einige Produktionen für den Abschied von fossilen Ressourcen grundlegend umstrukturiert werden müssen. Insbesondere bei der Herstellung von Stahl, Zement und Basischemikalien werden Kohle, Erdöl und Erdgas nicht nur als Energiequelle, sondern auch als stofflicher Rohstoff eingesetzt. Zum eigentlichen Energieverbrauch der Industrie kommt (gemessen in Energie-Einheiten) in der EU heute noch einmal etwa ein Drittel für die stoffliche Verwertung hinzu. In der chemischen Industrie wird 2,5-mal mehr an Öl und Gas als chemischer Rohstoff eingesetzt, als für die Energieversorgung benötigt wird. Um diese Rohstoffe zu ersetzen, soll in Zukunft Wasserstoff und aus der Luft gewonnenes CO2 eingesetzt werden – das braucht viel Elektrizität. Die deutsche chemische Industrie rechnet damit, dass der Strombedarf des Sektors nach dem Umbau (inkl. Wasserstoffherstellung) etwa dem gesamten heutigen Stromverbrauch in Deutschland entspricht (Biomassenutzung könnte den Bedarf um maximal ein Drittel senken).

Die gegenwärtige Industriestruktur mit Subventionen zu verewigen, wäre extrem kostspielig

Wer soll das bezahlen? Industrieverbände und Gewerkschaften fordern „wettbewerbsfähige“ Industriestrompreise.

Ihrer übergreifenden Systementwicklungsstrategie legt die deutsche Bundesregierung „den Energiebedarf zugrunde, der den Erhalt der bestehenden Industriestruktur (inkl. Grundstoffindustrie) auch künftig sicherstellen kann“. Allein der errechnete Wasserstoffbedarf der Industrie entspricht dem heutigen gesamten Stromverbrauch.

Das kann allein schon angesichts der Wettbewerbsnachteile bei den Energiekosten nicht gutgehen. Konsumenten und die übrige Industrie müssten die aus historischen Gründen hier angesiedelte Grundstoff-Industrie subventionieren. Der Wirtschaftsstandort als Ganzes würde in Mitleidenschaft gezogen. Sicher ist es in einzelnen Fällen sinnvoll, manche Produktionen am alten Standort zu belassen, z.B. weil die Kostenvorteile einer Verbundproduktion die erhöhten Energiekosten kompensieren. Aber pauschal alles beim Alten zu belassen, ist verantwortungslos. Die Frage, ob und wo wir mit weniger Materialaufwand zurechtkommen können, wird zwar in der Umweltdebatte, aber nicht in der Energiedebatte gestellt. Gleichzeitig tauchen ganz neue Fragen auf: Die großen IT-Unternehmen melden erheblichen zusätzlichen Strombedarf (und entsprechende Abwärme) für die explosiv wachsende künstliche Intelligenz an – wo und wie kann das effizient in die Energieversorgungssysteme integriert werden?

Europa muss sich gut überlegen, welche Industrien es in welchen Regionen ausbauen, behalten oder aufgeben will.

Mit den für die Erhaltung der Grundstoffproduktion erforderlichen Subventionen ließen sich in anderen Bereichen weit mehr Wertschöpfung, qualifizierte Arbeitsplätze und industriestrategische Vorteile schaffen. Die nachhaltige Produktion vieler Grundstoffe kann kostengünstiger in Spanien, Griechenland, Süditalien oder der Türkei realisiert werden. Und selbst wenn international gehandelte Grundstoffe aus entfernten sonnenreichen Ländern kämen, wäre die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten angesichts der breiten Verteilung starker Sonneneinstrahlung wesentlich weniger problematisch als die Abhängigkeit von wenigen Öl- und Gaslieferanten in den letzten Jahrzehnten.

Manche hoffen, den Problemen zu entgehen, indem sie versuchen, die Energiewende und die Umstellung der Industrie zu verzögern. Das ist eine Illusion – die Kostenvorteile der solaren Energieversorgung treiben weltweit die Umstellung und die Verschiebung der Wettbewerbsvorteile an. Unter anderem in Australien, in Spanien und in Indien arbeitet man an Großprojekten zur Herstellung von grünem Stahl und Düngemitteln mittels grünem Wasserstoff. Sinkende Gaspreise haben allerdings kürzlich wieder für Verzögerungen gesorgt.

Um die europäische Industriestruktur auf die neue Energiewelt vorzubereiten, brauchen wir eine differenzierte Vorstellung davon, welche Produktionsstufen in welchen Regionen gehalten werden, oder ob sie an günstigere Standorte verlagert werden sollten. Erst daraus sollten sich Strategien für öffentliche Anpassungs-Förderungen ergeben. Dabei sollten sich nationale Strategien in ein europäisches Gesamtkonzept einordnen. Denn angesichts zunehmender Konkurrenz zwischen kontinentalen Blöcken und sich verschiebender Wettbewerbsvorteile wird es immer wichtiger, Synergien zwischen den EU-Ländern gezielt zu nutzen.

Die sich verändernden Rahmenbedingungen machen Strukturveränderungen unvermeidlich. Es ist fahrlässig und feige, den Arbeitnehmern und Bürgern vorzugaukeln, alles könne bleiben, wie es ist. Mit rechtzeitigen Anpassungen allerdings werden Verlagerungen der Grundstoffindustrie wegen ihrer geringen Beschäftigungswirkung keine starken sozialen Auswirkungen haben – nicht zu vergleichen mit den absehbaren massiven Einbrüchen in der Automobilindustrie, die eine rechtzeitige Anpassung verhindert hat.

Wie wir gesehen haben, bedeutet Energie- und Industriepolitik mehr denn je ein Denken in vernetzten Systemen. Sektorales Denken reicht nicht mehr aus, um auf die Herausforderungen der Klimakrise und der technologischen Entwicklung zu reagieren. Nicht nur die Energiesektoren Strom, Wärme und Transport müssen zusammengedacht werden, sondern inzwischen auch die Produktion von Grundstoffen. Besonders weit im vernetzten Denken ist bereits die Chemieindustrie mit ihren integrierten Produktionsanlagen und Koppelprodukten –durch den Wegfall der fossilen Rohstoffe steht sie allerdings vielleicht vor den größten Herausforderungen. Einzelne Industriesektoren, in denen die Energiewende besonders tiefgreifende Veränderungen erfordert, wie die Chemie- die Stahl- oder die Transportindustrie, werden wir in künftigen Spotlights eingehender beleuchten. Sowohl die Veränderungen unserer Umwelt als auch neue Technologien erfordern eine weit größere Aufmerksamkeit für die räumliche Dimension, als wir es in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren.

Für eine ehrliche und vorausschauende Diskussion brauchen wir aber auch bessere, öffentlich zugängliche Informationen. Das Fehlen detaillierter Daten über Produktionsstrukturen, Energieverbrauch, Technologien, Wertschöpfung, gezahlte Preise und Materialflüsse der verschiedenen Produktionsstufen behindert die Entwicklung realistischer Transformationsszenarien. Hier muss die europäische Statistik deutlich verbessert werden. Nur mit einer gut informierten Öffentlichkeit können gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, die allen zugutekommen.

Die Zeit drängt. Europas Industrie ist weder fit für den Klimawandel noch für die sich schnell verschiebenden internationalen Wettbewerbsbedingungen. Eine differenzierte europäische Diskussion über die erstrebenswerte künftige Industriestruktur ist dringend notwendig.

12.4.24: Kleinere Präzisierungen im Zusammenhang mit der Übersetzung ins Englische.