Klassische Batterien und die Entwicklung der (Elektro-)Chemie

Geschichte der Energietechnik – Die Entdeckung der Nanowelten ermöglicht eine erneuerbare Energieversorgung für Alle (16)

Elektrochemische Stromspeicher, d.h. Batterien, sind für eine nachhaltige Energieversorgung von zentraler Bedeutung. Ihre stürmische Entwicklung in den letzten zwanzig Jahren – ermöglicht durch neue Entwicklungen der quantentheoretisch begründeten Materialwissenschaften – hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Aber die Ursprünge, ohne die sich ihre Funktionsweise nicht verstehen lässt, gehen viel weiter zurück. In dieser Folge geht es zunächst um die Entwicklung der klassischen Batterien, die eng mit der Entwicklung der Chemie im Laufe der Industrialisierung verbunden ist.

Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Öl lassen sich mit überschaubarem Aufwand lagern und transportieren. Bei Elektrizität ist das schwieriger: sie ist keine Substanz. Elektrische oder magnetische Felder lassen sich nur mit beträchtlichem Aufwand in Kondensatoren oder Spulen speichern. Elektrische Energie muss im Wesentlichen im Moment ihrer Erzeugung genutzt werden. Zu ihrer Speicherung muss sie in andere Energieformen umgewandelt werden. Das kann z.B. in Pumpspeicherkraftwerken geschehen, wo sie in Form mechanischer Potentialenergie gespeichert wird, die erst in Wasserturbinen mit Generatoren wieder in Elektrizität verwandelt wird. Seit den Anfängen ihrer Nutzung hat man Elektrizität in Form von chemischer Energie gespeichert: In elektrochemischen Reaktionen kann man durch Kombination und Verwandlung von Substanzen sowohl Strom gewinnen als auch durch Einleitung von Strom die Reaktion gegebenenfalls wieder umkehren. Je nach Prozess können die Reaktionen unter Umständen sehr effizient und fast ohne Wärmeverluste ablaufen. Anfangs waren Batterien die einzige brauchbare Stromquelle, die elektromechanische Stromerzeugung war noch nicht erfunden. Nach dem Aufkommen von Generatoren wurden wiederaufladbare Bleibatterien für den Ausgleich von Schwankungen in kleinen Netzen verwendet. Später standen mobile Anwendungen von Batterien in Fahrzeugen und Kleingeräten im Vordergrund. Wesentlich leistungsfähiger und billiger, werden sie heute zu einem unentbehrlichen Element einer umfassenden Elektrifizierung der Energieversorgung, sowohl für mobile als auch für stationäre Anwendungen. Sie bieten transportable Elektrizität und Pufferspeicher auf allen Ebenen. Nur mit neuartigen Batterien wird es möglich, auf eine vollständig erneuerbare Energieversorgung umzusteigen.

Lithium-Ionen-Batterie macht seit einigen Jahren Furore: erst für mobile elektronische Geräte, dann für Elektroautos, zunehmend als Tag/Nacht-Speicher im Stromnetz. Seit der Jahrtausendwende hat sich ihre Energiedichte vervierfacht, gleichzeitig sind die Kosten um 93% gefallen. Die vielfach unterlegene Bleibatterie hat sich hingegen in den 150 Jahren ihrer Geschichte kaum verändert. Woher kommt der Unterschied? Wie lange kann die Entwicklung von Leistungsfähigkeit und Kosten so weitergehen?

Ähnlich wie bei der Photovoltaik (siehe Folgen 11 und 12 dieser Serie) ist diese beschleunigte Entwicklung auf die Fortschritte der quantentheoretisch fundierten Materialwissenschaften zurückzuführen. Wegen der höheren Komplexität setzten die neuen Entwicklungen im Batteriebereich allerdings erst später ein. Wegen ihrer weitreichenden Folgen – nicht nur für Batterien – lohnt es sich, diese Entwicklungen etwas genauer anzusehen.

Meine Artikelserie zur Geschichte der Energietechnik:

Die Entdeckung der Nanowelten ermöglicht eine erneuerbare Energieversorgung für Alle

Die bisherigen Folgen:

Kernspaltung: Frühe, verführerische Frucht einer wissenschaftlichen Revolution

Wo die sinnliche Erfahrung versagt: Neue Methoden erlauben die Entdeckung von Nano-Welten

Virtuelle Welten auf Siliziumbasis: Nanowissenschaften revolutionieren die Informationstechnik

Die Entzauberung des biologischen Informationssystems – kein dauerhafter Beitrag zur Energietechnik

Die Geschichte der fossilen Energieversorgung, Grundlage der Industrialisierung

Die Klimakrise stellt die industrielle Zivilisation in Frage: Welche Optionen haben wir?

Dank Nanowissenschaften: Strom direkt aus Sonnenlicht wird unschlagbar günstig

PV: Zunehmende Kostenvorteile durch nanotechnische Dematerialisierung

Big was beautiful — Wie die Dampfkraft unsere Institutionen geprägt hat

Umbau des Stromsystems seit 50 Jahren – Von der Zentrale zum Netzwerk

Emanzipation von der Mechanik – der lange Weg zur modernen Leistungselektronik

Leistungselektronik macht Elektrizität zur flexiblen Universal-Energie

Diese Folge beschäftigt sich mit der Entwicklung klassischer elektrochemischer Batterien und der Entdeckung ihrer chemischen und elektrochemischen Grundlagen im Kontext der industriellen Entwicklung, zunächst vor allem in Europa. In der nächsten Folge geht es dann um die Entstehung der modernen Materialwissenschaften, was uns in der übernächsten Folge erlaubt, die Bedeutung und Perspektiven der Lithium-Ionen-Batterie und anderer neuer Batteriekonzepte zu verstehen.

Die Anfänge: Voltas Batterie revolutioniert die Chemie

Der Siegeszug der Elektrizität und der Chemie begann mit einer elektrochemischen Batterie: Mit der Erfindung der Zink-Kupfer-Batterie durch Alessandro Volta im Jahr 1799 und ihrer Veröffentlichung im folgenden Jahr stand erstmals eine zuverlässige Stromquelle für Experimente mit elektrischen Strömen zur Verfügung. Angeregt wurde Volta durch die Experimente Galvanis, der mit Metallelektroden Froschschenkel zum Zucken gebracht und eine „tierische Elektrizität“ postuliert hatte. Indem er viele Paare von Zink- und Kupferplättchen, die durch einen mit Salzwasser getränkten Filz getrennt waren, übereinanderstapelte, konnte der weitgereiste lombardische Aristokrat und Rektor der Universität von Pavia zwischen den Kontakten am oberen und unteren Ende seiner „Voltaschen Säule“ einen elektrischen Strom erzeugen, der höchstens eine Stunde anhielt. Damit hatte er bewiesen, dass Elektrizität chemisch erzeugt werden kann. Zuvor hatte er bereits eine Reihe von Metallen nach der Reihenfolge geordnet, in der Metallpaare auf der feuchten Zunge eine Spannung (Kribbeln) auslösen. In Voltas Säule addierten sich die Spannungen der einzelnen Metallpaare.

Noch im selben Jahr 1800 erfanden William Nicholson, Anthony Carlisle und Johann Wilhelm Ritter die Elektrolyse: Sie zerlegten Wasser, indem sie Strom aus Voltas Batterie durch salzhaltiges Wasser leiteten, wobei sich an den Elektroden einerseits Wasserstoff und andererseits Sauerstoff bildeten. Damit wurde schon deutlich, dass die Elektrizität praktische Bedeutung erlangen konnte. Die langsam einsetzende, durch technische Erfindungen beförderte Industrialisierung motivierte quer durch Europa immer mehr junge Leute, sich mit Naturwissenschaften und Technik auseinanderzusetzen.

Mit Hilfe der Voltaschen Stromquelle legte der englische Chemiker Humphry Davy dann wesentliche Grundlagen für die weitere Entwicklung. Mit Hilfe der Elektrolyse gelang es ihm erstmals, eine ganze Reihe von Elementen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Strontium, Barium) in reiner Form darzustellen. Während Volta noch glaubte, dass Elektrizität allein durch den Kontakt zweier Metalle entsteht, zeigte er eindeutig, dass die Spannung in der Batterie durch einen chemischen Prozess zwischen dem Elektrolyten (in Voltas Batterie das Salzwasser im Filz) und den gegenüberliegenden Metallen entsteht.

Zur gleichen Zeit zeigten Dalton, Gay-Lussac und Avogadro mit ihren Arbeiten über Gase, dass Materie tatsächlich aus Atomen besteht, die sich nach bestimmten Regeln zu Molekülen verbinden können. Dies stimmte mit den elektrochemischen Ergebnissen von Davy überein. Innerhalb weniger Jahre gelang es, die bekannten Elemente nach ihrer Atommasse, die als Vielfaches des Wasserstoffatoms angegeben wurde, zu ordnen und darüber hinaus für viele Verbindungen zu bestimmen, aus welchen Atomen die Moleküle zusammengesetzt waren. Damit wurde es möglich, Reaktionsgleichungen aufzustellen.

Michael Faraday, einer der einflussreichsten Forscher der Wissenschaftsgeschichte, der vor allem wegen seiner bahnbrechenden Erkenntnisse zum Elektromagnetismus bekannt ist, war ein Schüler Davys und beschäftigte sich ebenfalls intensiv mit der Elektrochemie. Nach seiner Entdeckung, dass mit bewegten Magnetfeldern Elektrizität erzeugt werden kann, wies Faraday 1833 zunächst nach, dass die so erzeugte elektrische Energie die gleichen Wirkungen hat wie die Elektrizität aus Voltas Batterie und die schon im achtzehnten Jahrhundert durch Reibung erzeugte Elektrizität.

Danach beschäftigte er sich eingehender mit der Elektrolyse. Mit seiner rigoros quantitativen Vorgehensweise fand er bald die „Faradayschen Gesetze der Elektrolyse“: Erstens ist die abgeschiedene Stoffmenge proportional zur durchgeleiteten elektrischen Ladung. Zweitens ist die durch eine bestimmte Ladungsmenge abgeschiedene Stoffmasse proportional zum Atomgewicht des entsprechenden Elements und umgekehrt proportional zu seiner Wertigkeit (Anzahl von einwertigen Atomen, z.B. Wasserstoff, die das Atom binden kann). Damit war bewiesen, dass bei der Elektrolyse elektrische Energie in chemische Bindungsenergie umgesetzt wird – und umgekehrt in der Batterie chemische Bindungsenergie in elektrische Energie. Beim Zustandekommen einer Verbindung wird die chemische Energie als elektrische Energie freigesetzt, und umgekehrt. Die tatsächlichen Vorgänge in einer Batterie sind noch etwas komplizierter, da zwischen den dort vorhandenen Elementen mehrere elektrochemische Prozesse ablaufen können, die sich überlagern.

Elektrochemische Membranen ermöglichen die weltweite Verbreitung der Telegraphie

Obwohl man damals noch nichts über die Existenz von Elektronen - negativen Ladungsträgern, die nicht notwendigerweise an Atome gebunden sind - und über die Leitungsmechanismen in Metallen wusste, reichten Faradays Erkenntnisse aus, um eine Vielfalt von Batterien mit unterschiedlichen Kombinationen von Elektroden und Elektrolyten zu entwickeln. Batterien waren damals die einzigen brauchbaren Stromquellen. Man verwendete sie für Experimente und für die ersten Telegraphen.

Ein besonders wichtiger Schritt war die Vermeidung der Wasserstoffbildung, die in der Volta-Batterie gleichzeitig mit den Hauptreaktionen auftritt (durch Elektrolyse des Wassers im Elektrolyten): Im Jahr 1836 konstruierte John Frederick Daniell das Daniell-Element, in dem die Umwandlung von Kupferionen in Kupfer und die Umwandlung von Zink in Zinkionen mit unterschiedlichen Elektrolyten erfolgt, die durch eine poröse, für negative Ionen durchlässige Wand getrennt sind. Dies ermöglichte eine wesentlich längere Lebensdauer als bei der Voltaschen Batterie. Diese Erfindung einer selektiv durchlässigen Membran wurde für spätere Entwicklungen wegweisend.

Mit dieser leistungsfähigeren Stromquelle konnten sich erste Anwendungen der Elektrizität überhaupt erst in der Praxis durchsetzen. Für Jahrzehnte wurden Varianten der Daniell-Elemente zur bevorzugten Stromquelle im Telegraphenwesen, denn erst ab den 1870er Jahren konnten elektromagnetische Generatoren Strom liefern, der aber noch lange nicht überall zur Verfügung stand.

Damit waren um 1840 die physikalisch-chemischen Erkenntnisse, die die Basis für die Batterie-Entwicklung der folgenden hundert Jahre bildeten, im Wesentlichen vollständig. Was folgte, waren vor allem technische Entwicklungen und die massive industrielle Umsetzung.

Das demokratische England als Zentrum der Entwicklung

London war zu dieser Zeit das unbestrittene Zentrum der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung. In England nahm die Industrielle Revolution ihren Anfang. Viele Historiker sehen ihren Ursprung in der englischen Revolution ab 1640, die maßgeblich durch die Ideen von Descartes und Bacon inspiriert wurde.

Isaac Newton (1642-1726) war mit seinem Hauptwerk „Die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie“ einer der Begründer der modernen Wissenschaften. Seine klassische Mechanik, seine Infinitesimalrechnung und seine Beiträge zur Optik eröffneten nicht nur für die Wissenschaften, sondern auch für die Technik ganz neue Perspektiven. Schon im 17. Jahrhundert wurde wegen zunehmenden Holzmangels Kohle für die Eisenerzeugung und zum Heizen abgebaut. Um 1750 waren Bergbaustollen in 50 Meter Tiefe gebräuchlich. Im Jahr 1815 lieferte die Kohle in England und Wales bereits 83% des Energieverbrauchs, während es in Deutschland nur 11% und in Frankreich 5% waren. Zum Zeitpunkt der Einigung Italiens 1861 machte dort Kohle nur 7,5% der Energieversorgung aus, in Frankreich schon 45%.

1712 wurde erstmals eine Dampfmaschine in einem Kohlebergwerk eingesetzt, die James Watt in den 1760er Jahren so entscheidend verbesserte, dass sie weltweite Verbreitung fand. 1785 wurde der erste mechanische Webstuhl gebaut, der im Laufe der Zeit von zahlreichen Erfindern verbessert, ab 1790 von Dampfmaschinen angetrieben und schließlich 1834 vollständig automatisiert wurde. Einerseits verloren dadurch viele qualifizierte, oft selbständige Weber ihre Arbeit, was zu Aufständen führte. Andererseits entstand vor allem in Manchester eine mächtige Textilindustrie.

Die 1660 gegründete und heute noch bestehende Royal Society (Royal Society of London for Improving Natural Knowledge) war eine wissenschaftliche Gesellschaft, an die Wissenschaftler aus aller Welt ihre Berichte schickten - so auch Alessandro Volta über seine Erfindung der ersten brauchbaren Batterie. Im Jahr 1800 wurde die Royal Institution gegründet, eine Lehr- und Forschungseinrichtung, die insgesamt 15 Nobelpreisträger hervorgebracht hat.

In Folge 12 unserer Serie („Big was beautiful…“) hatte ich bereits über eine vergleichende Untersuchung der Historikerin Margaret C. Jacob berichtet, die festgestellt hatte, dass im 18. Jahrhundert in England - anders als in Frankreich - wissenschaftliche Erkenntnisse auch im Handwerkermilieu rezipiert wurden. Sie fand Abbildungen, in denen Weberinnen neben der Arbeit Newtons Werke lasen. Tatsächlich fällt auf, dass die später hochgeehrten Wissenschaftler Humphry Davy, John Dalton und Michael Faraday allesamt aus Handwerkerfamilien stammten und sich wissbegierig und pragmatisch, zum Teil als Autodidakten zu internationalem Renommee emporarbeiteten. Das war bei den führenden Chemikern und Physikern, die ein halbes Jahrhundert später in Deutschland im Zentrum der Entwicklung standen, anders: sie stammten meist aus akademisch gebildeten Kreisen des gehobenen Bürgertums.

Nicht unerheblich beigetragen zur Entwicklung der Chemie am Anfang des 19. Jahrhunderts hat die Salonnière Jane Marcet, die als eines von zwölf Kindern eines wohlhabenden Genfer Geschäftsmanns und Bankers in London geboren wurde. Sie stellte die neuen Erkenntnisse ihrer prominenten Salongäste in populären Schriften mit eigenen Zeichnungen dar. Ihre 1805 erschienenen „Conversations on Chemistry, Intended More Especially for the Female Sex” fanden weite Verbreitung, förderten das Interesse junger Frauen für die Wissenschaften und begeisterten auch den jungen Faraday für die naturwissenschaftliche Forschung.

Der Siegeszug des Bleiakkumulators: die erste wiederaufladbare Batterie

1864 entwickelte der preußische Militärarzt Wilhelm Joseph Sinsteden bei Elektrolyse-Experimenten das erste Modell einer Bleibatterie: Er bemerkte an zwei in Schwefelsäure getauchten Bleiplatten, an die er eine Spannung anlegte, unterschiedliche Veränderungen der Oberfläche. Nach mehrmaligem Umpolen der angelegten Spannung bildeten sich zwei Zustände heraus: Im geladenen Zustand bildete sich auf der einen Elektrode Bleioxid und die andere Elektrode bestand aus reinem Blei, während der Schwefel vollständig in der Schwefelsäure gebunden war – zwischen den Elektroden konnte eine Spannung von etwa 2 Volt gemessen und genutzt werden. Im entladenen Zustand fand er auf der Oberfläche beider Elektroden eine Bleisulfatschicht und die Schwefelsäure war stark verdünnt. Damit war es gelungen, elektrischen Strom chemisch zu speichern.

Im Gegensatz zu den so genannten Primärbatterien, also Batterien, die nur zur Stromerzeugung dienen und dabei die ursprünglich eingesetzte chemische Energie verbrauchen, werden Batterien, die wie die Bleibatterie durch Fremdstrom wieder aufgeladen werden können, als Sekundärbatterien oder Akkumulatoren bezeichnet.

1869 entwickelte der Pariser Physiker Gaston Planté den Bleiakkumulator so weiter, dass er praktisch einsetzbar wurde. Doch gab es kaum Bedarf dafür. Dies änderte sich erst zwanzig Jahre später, als elektrische Generatoren Strom liefern konnten und Camille Alphonse Faure in Paris wesentliche Verbesserungen erreichte, die eine industrielle Produktion ermöglichten. Kurz nachdem Trouvé und Planté 1881 ein Dreirad mit Batterieantrieb vorgestellt hatten, wurde Faures Batterie ebenfalls zum Antrieb von Fahrzeugen verwendet. Das erste richtige Elektroauto baute der Ingenieur Andreas Flocken 1888 in Coburg.

Nachdem zu Beginn des 20. Jahrhunderts Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor das Elektroauto weitgehend verdrängt hatten, fand die Bleibatterie vor allem als Starterbatterie für Verbrennungsmotoren und lange Zeit auch in Inselstromnetzen, die nicht in große, ausgleichende Verbundnetze eingebunden waren (z.B. auf Inseln oder in West-Berlin) weite Verbreitung. Im ersten und im zweiten Weltkrieg waren Bleibatterien für U-Boote von großer Bedeutung. Im Jahr 2023 hatte der Weltmarkt für Bleibatterien ein Volumen von 46 Milliarden Dollar und er wächst weiter. Bleiakkumulatoren sind robust, kostengünstig und können kurzzeitig relativ hohe Leistungen erbringen. Ihre Energiedichte - sowohl bezogen auf das Gewicht als auch auf das Volumen - ist jedoch deutlich geringer als bei neueren Batterietypen.

Atome, Moleküle und die Entwicklung der klassischen Chemie

Die Entwicklung von Batterien und die Entwicklung der Chemie sind eng miteinander verknüpft. Im 19. Jahrhundert machte die Chemie mit Hilfe der Physik enorme Fortschritte und führte zum Aufbau großer Industrien. Im ersten Jahrzehnt wurde deutlich, dass die Materie wohl tatsächlich aus Atomen besteht. Amedeo Avogadro, der dazu wesentlich beigetragen hatte, unterschied 1811 als erster eindeutig zwischen Atomen und Molekülen, die aus der Verbindung mehrerer Atome bestehen. Schon Newton vermutete 1704, dass chemische Prozesse durch eine Kraft zwischen Partikeln (Atomen) ausgelöst werden, die bei großer Nähe außerordentlich stark, aber in größerer Entfernung kaum bemerkbar ist. Erst nach und nach wurde durch Experimente geklärt, welche Stoffe chemische Elemente und welche Verbindungen sind – über die Proportionen wurden relative Atomgewichte der Elemente und Zusammensetzungen von Molekülen geklärt und man suchte nach Regeln, welche Verbindungen möglich sind.

Der Chemiker Edward Frankland, ein Spezialist für metall-organische Verbindungen und Wasserqualität, begründete 1852 den Begriff der Wertigkeit (Valenz) von Atomen, indem er feststellte, dass ein Atom immer gleich viele Bindungen mit anderen Atomen eingehen kann. Bald darauf formulierte August Kekulé, angeregt durch Alexander Butlerow, seine Theorie der chemischen Strukturen, die die Grundlage für die stürmische Entwicklung der organischen Chemie bildete. Parallel zu Archibald Couper hatte er festgestellt, dass ein Kohlenstoffatom vier Bindungen eingehen kann, auch Doppelbindungen. Bald übernahm er auch Coupers‘ – uns heute banal erscheinende – Idee, Bindungen durch Striche und nicht durch Klammern darzustellen. Kekulés Strukturformel für Benzol, mit einer ringförmigen Kohlenstoffstruktur mit abwechselnd einfachen und doppelten Bindungen, war entscheidend für die Entwicklung der industriellen Aromatenchemie, die weitverbreitete Produkte hervorbrachte (Teerfarben, Treibstoffe, TNT, Polystyrol, Nylon…).

1873 stellte James Clerc Maxwell, der bedeutendste mathematische Physiker zwischen Newton und Einstein in einem berühmt gewordenen Vortrag fest: „Ein Atom ist ein Körper, der nicht in zwei Teile zerlegt werden kann. Ein Molekül ist der kleinstmögliche Teil eines bestimmten Stoffes. Niemand hat jemals ein einzelnes Molekül gesehen oder angefasst. Die Molekularwissenschaft gehört daher zu jenen Studienzweigen, die sich mit Dingen befassen, die für unsere Sinne unsichtbar und nicht wahrnehmbar sind und die keinem direkten Experiment unterzogen werden können.“ Maxwell und in der Folge Boltzmann gelang es nachzuweisen, dass die makroskopischen Gesetze der Thermodynamik aus Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen der Molekülbewegungen herzuleiten sind („Statistische Mechanik“). Erst 1909 galt die Existenz von Molekülen als physikalisch nachgewiesen.

Mit dem zunehmenden Erfahrungsschatz aus chemischen Reaktionen und physikalischen Messungen hatte sich zunehmend herausgeschält, welche Stoffe als Elemente anzusehen waren, wie groß ihr Atomgewicht war und mit welchen anderen Elementen ihr chemisches Verhalten ähnelte. Das hatte im Laufe der Zeit zu immer neuen Versuchen geführt, die chemischen Elementen zu systematisieren. Mit den – zunächst rein empirisch begründeten – Hilfsmitteln der Wertigkeit und der Strukturformeln konnten ab den sechziger Jahren chemische Eigenschaften wesentlich präziser beschrieben werden. Das bestätigte die Vermutung, dass ähnliche Eigenschaften mit ansteigendem Atomgewicht periodisch wiederkehrten. Als Erster entwickelte John Newlands 1864/65 ein System von 65 Elementen, bei dem sich die chemischen Eigenschaften in jeder achten Position wiederholten. 1869 erarbeiteten dann unabhängig voneinander Dmitri Mendelejev und Lothar Meyer das heute noch gültige Periodensystem der Elemente. Dabei wies insbesondere Mendelejev auf noch nicht entdeckte, im System fehlende Elemente hin, die später tatsächlich gefunden wurden.

Damit stand der praktischen Chemie eine äußerst brauchbare Systematik zur Verfügung, die in Verbindung mit einem wachsenden Schatz chemischer Messergebnisse und Methoden die Herstellung vieler neuer Substanzen ermöglichte und insbesondere in Deutschland zum Aufbau einer immer mächtigeren Industrie führte. Über den Charakter der chemischen Bindungen und ihre physikalischen Hintergründe sagte die Systematik allerdings noch nichts aus. Sie beschleunigte aber die weitere Entwicklung von Batterien mit neuen Materialkombinationen.

Trockenbatterien machen Kleingeräte mobil

Im Jahr 1866 erfand Georges Leclanché, der als Verantwortlicher für das Telegraphenwesen der französischen Eisenbahn die Probleme der damaligen Batterien kennengelernt hatte, in Brüssel eine Zink-Magnesiumdioxid-Batterie, die wegen ihrer Vorteile bald Verbreitung fand. Später fing Leclanché an, den flüssigen Elektrolyten mit Stärke zu verdicken, um die Handhabbarkeit der Batterien – die unter anderem für Türklingeln eingesetzt wurden – zu verbessern. 1886 gelang es dem Arzt Carl Gassner in Mainz, daraus eine tatsächlich trockene Batterie zu entwickeln, indem er Gips als Bindemittel einsetzte und durch Zusatz von Zinkchlorid die Korrosion bei Nichtgebrauch drastisch verminderte und somit die Lebensdauer erhöhte. Weil als Kern der Magnesium-Dioxid-Kathode ein Kohlestab für bessere Leitfähigkeit sorgte, hieß die neue Trockenbatterie bald auch Zink-Kohle-Zelle.

Als fest versiegeltes, leicht handhabbares Element mit einer Spannung von 1,5 Volt trat sie in mehreren genormten Größen einen weltweiten Siegeszug an und wird noch heute gebaut. Eine der ersten Anwendungen war die Taschenlampe. Es folgten alle möglichen tragbaren elektrischen und elektronischen Geräte, die ohnedem nicht denkbar waren. 2021 betrug der Weltmarkt für die nicht wiederaufladbare Zink-Kohle-Batterie 9,2 Milliarden US-Dollar und wächst langsam weiter.

In den Industrieländern wurde die Zink-Kohle-Batterie inzwischen allerdings weitgehend durch die Alkali-Mangan-Zelle (engl. Alkaline) verdrängt, die Karl Kordesch Ende der 1950er Jahre bei Union Carbide in den USA entwickelt hatte. Alkaline-Batterien sind wesentlich anspruchsvoller in der Herstellung, aber haben eine mehr als doppelt so hohe Energiedichte, einen wesentlich geringeren Innenwiderstand, eine halb so hohe Selbstentladung, ein wesentlich geringeres Risiko auszulaufen, eine bessere Ökobilanz und kosten pro entnommene Ladung nur etwa die Hälfte. Ende der sechziger Jahre kommerziell eingeführt, erreichen sie heute einen weltweiten Umsatz von 8,8 Milliarden US-Dollar. Bald dürften sie auch in Ländern wo die einfachere Herstellung von Zink-Kohle-Batterien noch ein Vorteil ist, diese veraltete Technik überholen.

Rund achtzig Jahre nach Carl Gassner verfügte Karl Kordesch bei seiner Entwicklung über detailliertere Kenntnisse der beteiligten elektrochemischen Reaktionen. Denn seit dem Nachweis des Elektrons als geladenem Elementarteilen durch Joseph John Thomson im Jahr 1897 war es gelungen, sie schlüssiger zu formulieren und zu erklären (In Thomsons Atommodell waren Elektronen in eine gleichmäßig verteilte positiv geladene Masse eingebettet). Durch Verlust oder Aufnahme von Elektronen entstanden positiv oder negativ geladene Atome bzw. Ionen. Als Verallgemeinerung der altbekannten Oxidations- und Reduktions-Reaktionen nennt man seither alle Reaktionen bei denen Elektronen ausgetauscht werden Redox-Raktionen – also auch alle elektrochemischen Reaktionen in Batterien. In der Alkali-Mangan-Zelle, die anders als die Zink-Kohle-Batterie einen Separator braucht, überlagern sich mehrere Reaktionen, die sorgfältig austariert werden müssen. Soweit aus seinem Patent von 1960 ersichtlich, stützte sich Kordesch bei seiner Erfindung der Alkaline-Batterie jedoch noch nicht auf die materialwissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich aus der Quantentheorie ergaben.

Klassische wiederaufladbare Trockenbatterien können sich nicht durchsetzen

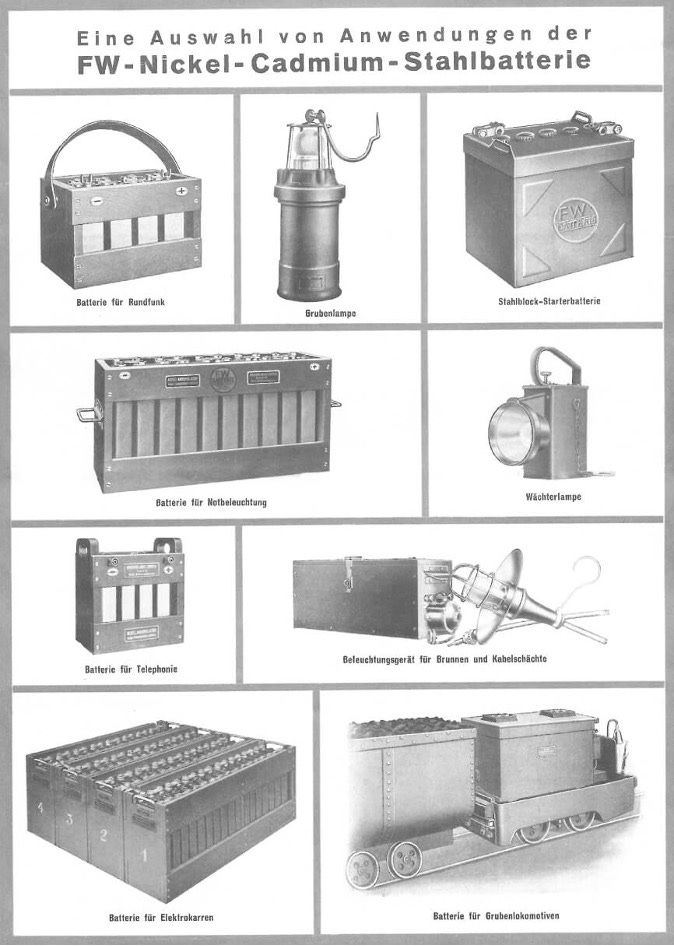

Auf der Suche nach einer wiederaufladbaren Batterie, die eine höhere Energiedichte haben sollte als die Bleibatterie, erfand Waldemar Jungner in Stockholm zunächst eine Silber-Cadmium-Batterie und dann 1899 die kostengünstigere Nickel-Cadmium-Batterie. Mit der Silber-Cadmium-Variante angetrieben, schaffte ein Elektroauto schon im Jahr 1900 mit einer einzigen Ladung 150 km. Ein jahrelanger Patentstreit mit Edison brachte Jungner später in Schwierigkeiten. Obwohl sie eine deutlich höhere Energiedichte hatte, konnte sich die Nickel-Cadmium-Batterie (NiCd-Batterie) für größeren Speicherbedarf nicht gegen die wesentlich günstigere Blei-Säure-Batterie durchsetzen. Für den Antrieb von Straßenfahrzeugen hatte sich bereits der Benzinmotor durchgesetzt. In Waffensystemen des Zweiten Weltkriegs wie der deutschen V2-Rakete spielten sie allerdings eine Rolle.

Zunächst wurden wegen Gasbildung nur offene Zellen verwendet. 1933 wurden dann gasdichte NiCd-Zellen mit leicht veränderter Chemie entwickelt, die ab den 1950er Jahren in den für Trockenbatterien üblichen Normgrößen produziert wurden. Sie hatten allerdings mit 1,2 Volt eine um 20% geringere Spannung als Zink-Kohle Batterien. Bis in die 1990er Jahre erfuhren die wiederaufladbaren Kleinakkus als Ersatz für nichtaufladbare Primärbatterien eine immer größere Verbreitung, bis sie wegen des giftigen Cadmiums weitgehend verboten wurden – heute sind nur noch große Spezialakkus dieses Typs im Einsatz.

Als Weiterentwicklung wurde dann 1967 bei Battelle in Genf die Nickel-Metallhydrid-Batterie (NiMH-Batterie) erfunden, die kein giftiges Cadmium enthält, eine höhere Energiedichte aufweist, inzwischen auch etwas kostengünstiger ist, aber sich schneller selbst entlädt und geringere Leistungen bringt. Inzwischen hat sie den NiCd-Akku wegen des EU-Verbots im Consumer-Bereich weitgehend verdrängt. Der Trend zur Elektromobilität brachte der wartungsarmen Batterie zunächst einen Aufschwung: 2008 wurden weltweit mehr als zwei Millionen Hybrid-Autos mit NiMH-Batterien gebaut. Für die wichtigsten Anwendungen ist die Lithium-Ionen-Batterie der NiMH-Batterie inzwischen jedoch weit überlegen. 2023 betrug der weltweite Markt für NiMH-Batterien 2,4 Mrd Dollar im Vergleich zu 56,8 Mrd Dollar für Lithium-Ionen Batterien.

Neben den hier erwähnten wichtigsten Batterietypen wurden im Laufe der Zeit noch eine ganze Reihe weiterer Konstruktionen und chemische Zusammensetzungen erprobt und teilweise für Nischenanwendungen eingesetzt. Das Thema der Stromspeicherung hat seit zweihundert Jahren mit zunehmender Elektrifizierung und durch die immer größere Verbreitung immer kleinerer elektrischer Apparate Tausende von Erfindern, Wissenschaftlern, Ingenieuren und Investoren umgetrieben und fasziniert. Der große Durchbruch aber gelang erst vor wenigen Jahrzehnten mit Hilfe der modernen Materialwissenschaften. Mit deren Entwicklung beschäftigt sich die nächste Folge dieser Serie.